Ce qui fait la différence

- Johanne

- 19 janv. 2021

- 6 min de lecture

Dernière mise à jour : 20 sept. 2022

Et si on jouait au jeu des différences ?

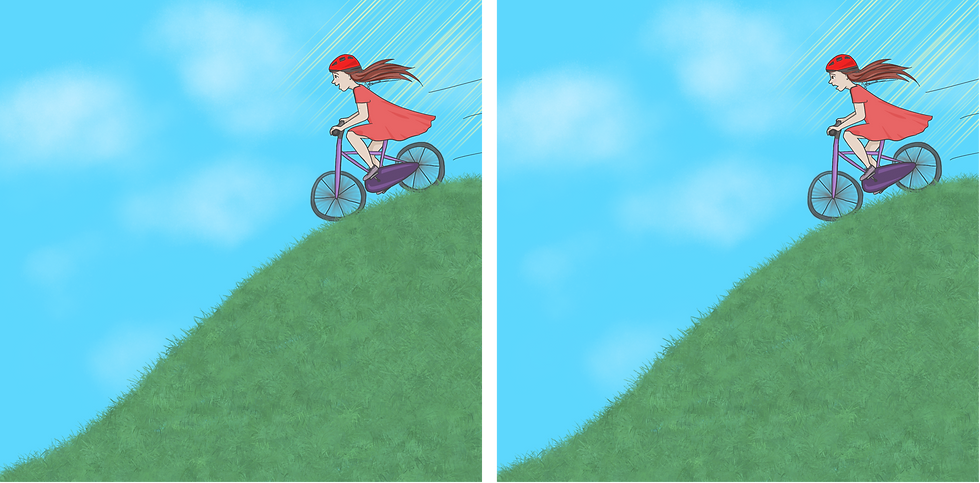

Ces deux images sont quasiment identiques. La situation est exactement la même dans les deux cas : une petite fille roulant sur son vélo, visiblement assez rapidement, et sur le point d’amorcer une descente d’un certain degré d’inclinaison. Sur les deux illustrations, la bouche de la petite fille est grande ouverte, on devine qu’un son en sort, et ses yeux sont aussi grands ouverts, attentifs à tout ce qui va leur être donné de voir.

Il y a cependant des différences qui, si on regarde bien, n’échappent à personne :

Sur la première image, c’est un grand sourire que forment les lèvres de la petite fille, et ses sourcils sont plutôt arrondis et levés autant que possible. On devine la joie, l’envie, l’excitation que peut ressentir la petite fille à l’idée de s’aventurer sur cette descente avec son vélo et faire de ce moment une expérience de plus dans son histoire. Sur la seconde, les commissures de ses lèvres sont tournées vers le bas, et ses sourcils sont levés mais se rapprochent l’un de l’autre. (Bon en fait on la voit de profil, donc on ne voit pas exactement tout ça, mais on le devine quoi.. !) Cette fois, on devine la peur qu’elle ressent à l’idée de se retrouver dans cette descente.

On serait alors tenté de dire que la différence entre ces deux images est l’émotion que ressent la petite fille. Et c’est vrai, elle ne ressent pas les mêmes émotions sur les deux images. On peut se demander pourquoi car, comme on l’a dit au tout début, la situation est exactement la même. Sur les deux images, c’est la même petite fille, la même descente, le même vélo, le même ciel bleu…

Alors… maintenant qu’on a joué au jeu des différences, je propose un deuxième jeu :

Et si on imaginait la phrase que la petite fille est en train de penser dans les deux cas ?

Sur la première illustration, on imagine bien une phrase du type « Super, une descente ! » ou « Wouhou ! ça va être génial ! » ou encore « j’adore faire du vélo ! » ou peut-être « j’ai trop envie d’essayer cette descente ! », et sur la deuxième : « Au secours ! Une descente ! », « Je ne vais jamais y arriver ! », « C’est trop pentu, je vais tomber ! »…

Et c’est là que se cache la différence fondamentale entre ces deux images.

La différence entre ces deux images est la phrase que la petite fille est en train de penser.

Cette pensée dans son cerveau va être l’origine de ce qui suit : En raison de cette pensée, le cerveau de la petite fille va sécréter un certain nombre d’hormones et ces hormones vont lui faire arborer un sourire sur la première image ou une expression apeurée sur la seconde. Les yeux sont grands ouverts dans les deux cas ; pour profiter du moment dans le premier et pour ne louper aucun danger dans le second. Dans le premier cas, ses muscles vont être tendus pour gérer cette descente avec toute la confiance qu’elle ressent et dans le second, ils seront crispés pour gérer la descente et aussi pour être prêts, en cas de chute.

De sa pensée, naissent des émotions : confiance, joie, excitation (etc… !) pour la première illustration et peur, vulnérabilité, fragilité (etc… !) pour la seconde. Ces émotions s’expriment dans l’expression de son visage et aussi dans son corps, dans la façon dont elle tient son vélo, dans sa respiration, dans son rythme cardiaque (etc… !). Ses émotions s’expriment donc dans son corps, dans la façon dont son corps va agir ; ses émotions vont conditionner ses actions.

Dans le premier cas, elle roule avec confiance, ses muscles sont tendus mais pas crispés, sa tête et son corps sont persuadés qu’elle va pouvoir descendre cette côte sans encombre et vont donc agir comme si c’était effectivement le cas ; son corps va faire tout son possible pour que ce soit effectivement le cas. Il est possible qu’elle tombe malgré tout bien sûr, mais grâce à la confiance, la joie et l’envie qu’elle ressent, ses chances de tomber sont réduites car son corps agit de la façon la plus appropriée qui soit pour réussir cette descente. Il est alors bien probable que le résultat de ce moment vienne confirmer sa pensée de départ : Elle pensait que cette descente allait être un bon moment, et effectivement ça l’a été.

Dans le deuxième cas, ses muscles sont crispés, elle envisage très clairement la possibilité d’une chute et l’anticipe. Ses mouvements ne vont pas être aussi adroits que lorsqu’elle se sent en confiance, et elle augmente, en pensant qu’elle va tomber, la probabilité qu’elle tombe. Et il est alors bien probable, (qu’elle soit tombée ou pas d’ailleurs !) que le résultat de ce moment vienne confirmer sa pensée qui était que cette descente était trop dangereuse.

Il n’y a pas de meilleure façon de penser entre ces deux exemples. Si la petite fille estime que cette descente est trop dangereuse, et qu’elle n’est pas en capacité de l’aborder, il est certainement bon pour elle qu’elle éprouve cette peur, ou au moins une prudence, qui la préparera physiquement, en rigidifiant son corps, à une chute. Si elle estime qu’il n’y a aucun danger, il est bien sûr complètement inutile pour elle qu’elle éprouve de la peur, ou en tout cas, une peur inappropriée. Cependant, si cette pente est potentiellement dangereuse et qu’elle l’aborde avec une confiance trop importante, il est possible que ce soit effectivement dangereux pour elle ; il aurait dans ce cas mieux valu ressentir une certaine prudence (qui n’empêche pas la confiance de régner).

La meilleure façon de penser est celle que l’on considère la plus utile !

Pour résumer :

La petite fille évolue dans les deux illustrations dans les mêmes circonstances. Elle fait naître dans sa tête une phrase : c’est ce qu’elle pense des circonstances. Ces pensées donnent à leur tour naissance à des émotions. Ces émotions se traduisent dans son corps par des actions. Et ces actions vont donner un résultat. Et ce résultat, souvent, va venir confirmer la pensée de départ.

C’est en tout cas très confortable pour nos cerveaux de considérer que le résultat confirme ce que l’on pensait. Ce n’est que si le hasard fait que le résultat est très différent de ce que l’on attend, que notre cerveau va trouver plus accessible de… se remettre en question ! Imaginons que la petite fille, pour une raison ou pour une autre, ait eu très peur de la descente sans que celle-ci soit particulièrement dangereuse, il est plus probable que cela se passe mal, mais imaginons qu’elle gère malgré tout, parfaitement bien la descente : elle va sûrement, espérons-le en tout cas, remettre en question la pensée de départ qui était qu’elle n’y arriverait pas. Mais même ainsi, par soucis de cohérence, son cerveau va quand même chercher tous les indices et raisons possibles pour justifier cette erreur de jugement. Elle aura certainement plus tendance à dire qu’elle a eu beaucoup de chance plutôt que de dire qu’elle a beaucoup progressé dans la pratique du vélo… !

Sauf si elle sait que son cerveau est un petit malin qui peut lui jouer des tours… !

Et cela, je ne l’ai pas évidemment pas inventé : il s’agit du modèle de Brooke. Un outil développé par une coach américaine, Brooke Castillo. J’ai découvert cet outil grâce aux explications pleines de clarté et de passion, de Clotilde Dusoulier, coach de vie également, dans son podcast changemavie (que je recommande à tous !)

D'ailleurs, pour mieux comprendre le modèle de Brooke et le fonctionnement de nos émotions, vous pouvez écouter les premiers épisodes de ce podcast, et notamment, les épisodes 4 « Le modèle de Brooke », 10 « 4 exemples du modèle de Brooke » et 13 « La sciences des émotions ». (et si vous voulez apprendre à vivre votre vie pleinement, être à l’écoute de vous-même, vous respecter, respecter les autres, grandir, vous épanouir autant que possible : Ecoutez-les tous !!)

Si vous voulez jouer à « Qu’est-ce qu’il se dit dans sa tête ? » avec vos enfants, vous pouvez retrouver les illustrations que j’ai partagé pendant le confinement de novembre 2020 derrière le hashtag #Quellephrasedanssatete ou vous pouvez télécharger ce pdf qui les regroupe.

Et pour aller plus loin, si vous voulez apprendre à vos enfants à se familiariser avec leurs émotions, découvrir leur vie intérieure, et aussi aborder le modèle Brooke en imaginant la pensée de personnages ressentant différentes émotions dans une même situation, vous pouvez acheter le cahier d’activité numérique que j’ai tout récemment créé (avec amour !) !

Merci pour votre lecture !

Comments